王佐良:业余翻译者

|

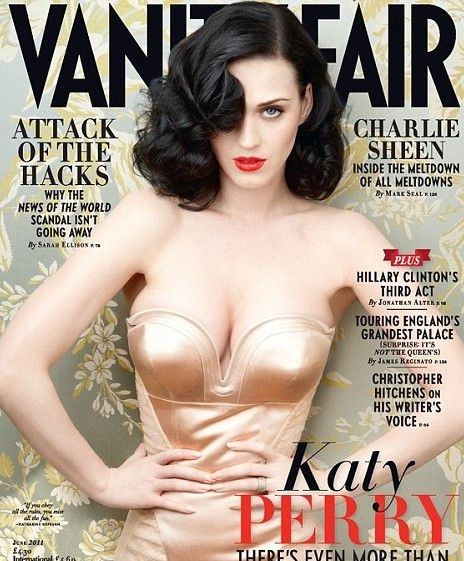

王佐良(1916-1995),浙江上虞人。曾就读于清华大学和西南联大外文系,毕业后留校任教。1947年秋考取公费留学,赴英国牛津大学茂登学院研究英国文学。1949年回国,至北京外国语学院(今北京外国语大学)执教,旋即参加《毛泽东选集》的英译工作。曾任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长,中国作家协会理事、中国译协理事、北京市译协副会长、中国莎士比亚学会和中国外语教学研究会第一届副会长、中国英语教学研究会第一届会长等职。著有The Literary Reputation of John Webster, Degrees of Affinity: Studies in Comparative Literature、《英国文学论文集》、《英语文体学论文集》、《照澜集》、《中楼集》及《风格和风格的背后》等,译有《彭斯诗选》、《苏格兰诗选》、《英国诗文选译集》及Thunderstorm(《雷雨》英译)等,编有《英国文学名篇选注》及《英国诗选》等。 50年代的北外。窗外西山日落,屋内鸦雀无声。他先朗诵原文,然后朗诵他的译文。他动情地说:“这首诗清新,咏美人而无一丝脂粉气。”他,便是王佐良。 王先生自称“业余翻译者”,当然是谦辞。从40年代初在西南联大任助教期间的牛刀小试,一口气译出爱尔兰著名作家乔伊斯的短篇小说集《都柏林人》(后因战乱,手稿化为灰烬,未得出版),到建国之初与其老师金岳霖、钱锺书等著名学者一道参与《毛泽东选集》1-4卷的翻译工作,到58年与其英国友人巴恩斯合作完成中国话剧经典《雷雨》全剧剧本的英译,再到完成一系列难度很大的中英诗歌和散文的双向翻译,可谓译作等身。王佐良先生说:“翻译问题不易谈,尤其不易谈出新意。”的确,他从未试图构建宏大的翻译理论,其翻译思想仅散见于他的《翻译:思考与试笔》、《论新开端:文学与翻译研究集》以及《论诗的翻译》等论文集或专著当中。而事实上,为人称道的翻译理论往往最是精炼,一如严复的“信、达、雅”,傅雷的“神似”和钱锺书的“化境”,王佐良先生提出的“雅俗如之、深浅如之、口气如之、文体如之”的译论,亦是如此。 按照刘靖之先生的提法,王佐良先生当属学者翻译家。学者翻译家,顾名思义,首先是学者,然后才是翻译家。王先生一生治学,建树颇丰。作为新中国的“三大英语权威”(另两位是许国璋和吴景荣)之一,他的学术研究涉及英国文学、比较文学、文体学和文学史等多个领域,且各有所成。王佐良先生的很多研究都是开创性的。他在西南联大任教期间写就的《诗人与批评家艾里奥特》(今译艾略特)一文,开创了国内研究英国著名诗人艾略特之先河;他在1963年撰写的《关于英语的文体、风格研究》一文,堪称国内系统研究英语文体学的开山之作。而从1978年起,几乎每年都有他的专著出版,发表在各种杂志上的短文和在学术会议上提交的论文的数量更是惊人,翻译于是成为他的“副业”。这使得王佐良先生在译作的数量上与杨宪益先生等专业翻译家(刘靖之先生语)相比,难免稍逊一筹。 然而翻译成就的高低并不在于译作数量的多寡罢。杨必先生凭借一部《名利场》便奠定了她在文学翻译界的地位。一个好的翻译家,能够让人们在谈到某位外国作家或某部外国作品时自然而然地将他或她与该名外国作家或该部外国作品划上等号。如今,当我们谈到福克纳,我们便想到李文俊;谈到村上春树,便想到林少华;而谈到彭斯,便想到了王佐良。当然远不止彭斯。当我们谈到培根的《论读书》时,脑海里浮现出的便是这般精彩的半文言式的译文:“读书足以怡情,足以博彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其博彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。……”培根以外,王佐良先生还译过科贝特的一部散文作品《骑马乡行记》,其余译得多半是诗,涉及华兹华斯、司各特、拜伦、雪莱、济慈、哈代、叶芝、艾略特等诸多诗人的作品。我曾惊讶于人们为何津津于王佐良先生翻译的彭斯,后来还是在其《答客问:关于文学翻译》和《译诗和写诗之间》两篇文章中找到了答案。王先生说,“我觉得一个译者只应该译与他自己的风格相近的作品。”,“只有诗人才能把诗译好。”是啊,王佐良先生本就是位优秀的诗人!于是在当天的日记里,我这样写道:“翻译时选作家作品,如同男女恋爱结婚,非心意相通、志趣相投不能勉强。正如王佐良之于彭斯,傅雷之于巴尔扎克,汝龙之于契诃夫,李丹、方于之于雨果,草婴之于托尔斯泰、肖洛霍夫。那是天性的契合,几令人怀疑著译者同为一人!故而优秀的译者,中外文必佳,或其本身便是独具风格的文章大家。” |